①「Collective Illusions」〜 妄想について〜

こんちわ。

最近、スーパーでお会計をしているときに、「お支払いどうされますか?」と店員さんに聞かれて、「クレジットカードで」と言おうとしたら、「クックックッ…」と急にすごいどもってしまって、なんか急に笑い出したヤバイやつみたいに一瞬なってしまったKAZUMACHIでございます。

というわけでございまして、今回は「最近omoshiroiと思ったこと -その2-」をやりたいと思います。

まず最初のomosiroiは、最近買った本の内容からです。

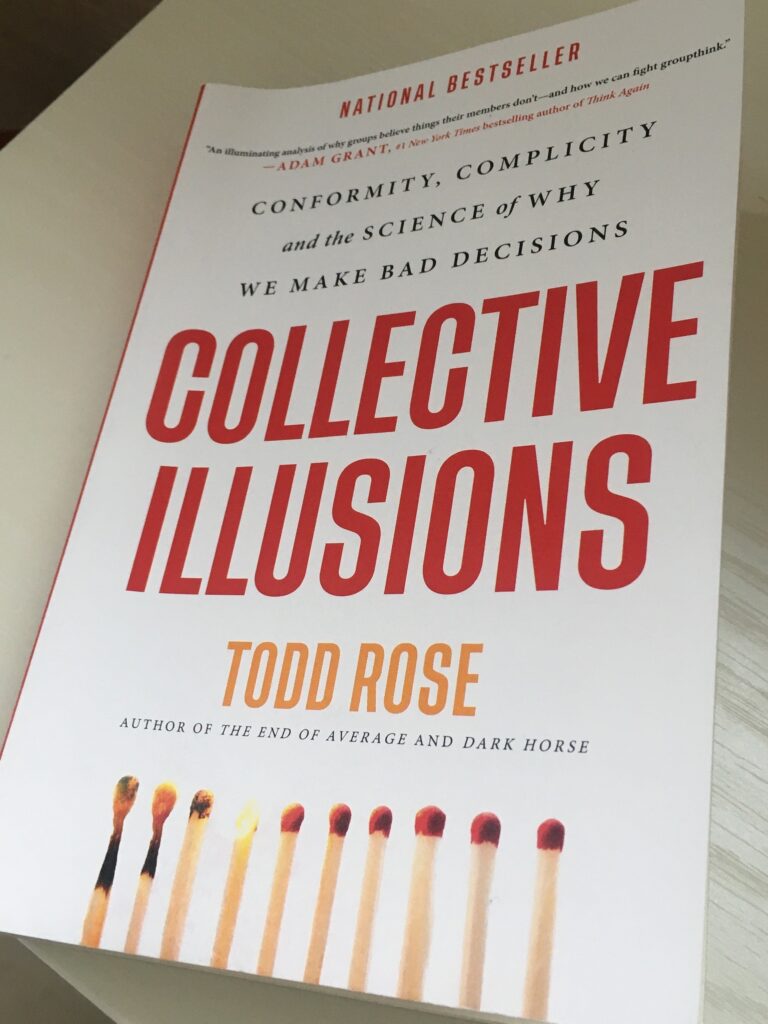

その本は、以前紹介した「Dark Horse」の作者トッド・ローズの新作「Collective Illusions」という本です。

内容を簡単にいうと、人間の「妄想」についてです。

みなさま、突然ですが「同調バイアス (Conformity Bias)」という言葉を聞いたことがありますでしょうか?

これは他者や所属集団の意見や行動を参考にして、自分の意見や行動を決定してしまうバイアスのことです。

「日本人のキョロ目性」もこのバイアスに代表されるものの一つでしょう。

そして、ローズ博士はその例として、本の最初に「裸の王様 (The Emperor’s New Clothes)」のお話を紹介しています。

「裸の王様」の話を一応おさらいすると、

あるところに、服にめっちゃハマって散財している王様がいました。そしてある日、そこに2人の詐欺師が「バカと無能」には見えない特別な服を王様に仕立てることができると言ってやって来て、王様はその2人を雇ってその透明な服を作らせました。でも王様を含め、周りの大人たちもみんなバカとか無能だとは思われたくないので、本当は見えてないんだけど、その服が本当にあるかのように振舞います。そしてその服を盛大に披露するパレードの最中、それを見た子供の1人が「王様裸じゃん!ワロタ」って叫んでも、王様は実は心の中では動揺しながらも、透明な服を着ているふりを続けるのだった。とほほ。

というお話です。

まあこんな感じで、自分は心の中では本当は王様は裸だと思っていても、みんなは服を着ていると思っていると”思う”から、自分もそれに合わせようという、まさに先述した「同調バイアス」をよく表したお話になっています。

さらに言うと、これはただの同調バイアスではなく、「周りがこう思っていると思うから」という「妄想」(事実かどうかは置いといて)に従って、自らの行動を決定してしまったという点が特徴です。

なので、ローズ博士はそのような「妄想」のことを特に「Collective Illusions = 共同幻想」と名付けたのでした。

本の中では、このような共同幻想や妄想を抱いてしまう原因、そしてそれが個人や社会に及ぼす影響、またはその弊害などが詳しく書かれています。(まあまだ全部読めてはいないんですが)

ローズ博士は「ダークホース」で、「一般的な社会的成功とはどういうものか」と尋ねられた人々の多くが「富とステータス」と答えた一方で、「あなたはそれを成功だと思うか」と尋ねられると、その大部分が「個人的な幸福や達成こそが成功だ」と答えていたという自身が行った調査結果にヒントを得て、この本を書こうと思ったらしいです。

つまり、一般的な考えや価値観という「妄想」が、この世界を停滞させている要因になっているのではないのかと考えたわけです。

Steve Jobsも「Think different」と言っていましたよね。

ある所属集団に適応するために自分を偽っているうちに、自分もそれに取り込まれるという、いわゆるミイラ取りがミイラになる状態に陥らないようにするには、1つではなく、いろいろなグループに所属しているのがいいよと本の中では書かれていました。

まあ、空気を読むのも大概にしろってことですかね。

② 同じ

狩猟時代の人間たちは、所属集団から追放されたら「即・死」という状況になりがちだったために、人は所属集団から阻害されることを極端に恐れるように設計されているらしいです。

なので、他者をより理解するために相手に自分を重ねて「同じ」になろうとする意識が働いて、結果として「共同幻想」などの妄想が生まれていくんだと勝手に思ってます。

この「同じ」にする意識は、だいたい3才から5才くらいの間に芽生えるらしいです。

というのは、ある認知心理学の実験があって、まずステージに2つの箱があり、ある若い女性がそのうちの一つAの箱に人形を入れてステージを離れます。そのあと最初の女性よりも年上の女性が出てきて、Aに入っている人形をBの箱に入れ替えてステージを離れます。その後、また最初の若い女性がステージに戻ってきます。その時、3歳児と5歳児のそれぞれのグループに「若い女性はどっちの箱を開けるか」と聞くと、3歳児はBの箱と答え、5歳児はAの箱と答えたらしいです。

つまり、3歳児は単純にBの箱に人形が入っているからBと答えましたが、5歳児は若い女性はBの箱に人形が入っていることを知らないから、若い女性の気持ちを想像してAと答えたということです。

なので、5歳ぐらいになると子供は相手の気持ちを想像できるようになって、他者と自分を「交換」して物事を考えることができるようになるのです。

交換は「=」なので、自分と他者を「同じ」にしたということ。

「同じ」ができるようになったから、言葉が生まれて、概念が操れるようになって、お金が生まれて、国家が生まれて、というように、頭の中のフィクションを現実の世界にも投影できるようになったから、人間は地球を支配するまでに進歩することができたと、「サピエンス全史」の作者でヘブライ大学教授のユヴァル・ノア・ハラリとか、養老孟司は話しています。

養老孟司は大学教授時代に、「世界に一つだけの花」を歌っていた学生に対して変に思ったので、「世界に二つある花があるなら持ってこい」と言ったらしいです。

今まで話してきた「没人格化」なども、「同じ」からきていますよね。置き換え可能ってのは同じってことだから。

あと余談ですが、「資本主義はオワコン」のところで、「モノの交換」が世界を同じにしていくと書きましたが、逆でした。“人間の「同じにしていく意識」が「モノの交換」を可能にした。” こっちの方が正しいですね。

なので、お金とは等価交換のことで、「等価」はモノを同じにすること、「交換」もモノを同じにすることなので、お金は「同じの二乗」だから、動物には絶対にこれは理解できないと養老孟司とハラリは言っていました。

③ 自分は2人いる

最後は「自分は2人いる」です。

これは、特に最近知ったということでもないんですけど、これも養老孟司が話してるのを聞いてなるほどと思ったことです。

というのも、まず、生まれたばかりの赤ちゃんの頃の記憶を持っている人はほぼいないと思います。

でも、その後大きくなるにつれてだんだんと自意識が芽生えてきて、自分という存在を自分で認識できるようになりますよね。

つまり、それってもう1人の自分が誕生したってことですよね。

自分が2人いないと、自分って認識できないはずだし、自分に嘘ついたり、自分にご褒美あげたりとかって、自分が2人いることが前提になってできることですよね。

なので、遊戯王の武藤遊戯が「もう1人の僕」と会話したり、ケイスケホンダが「リトル本田」と対話できるのは、自分が2人いるから。

自分のことって実は自分でもわからない部分がたくさんあるもんね。

なので僕は、意識の方の自分を「もう1人の僕」、そして本体の方の自分を「ビックカズ」と呼んでいます。

というわけで今回は以上です!

おわりんご